接受睾酮治疗的跨性别男性及跨男性群体可形成前列腺组织

by:Zinnia Jones | 发布日期:2020年10月31日

公众对医学性别过渡引发的生理改变认知常存在显著空白:跨性别女性的乳房常被误认为植入假体;已完全愈合的新生阴道被恶意曲解为“开放性创面”;激素替代治疗(HRT)被误认为仅出于主观意愿而非实际生理功能需求。事实上,跨性别激素治疗可激活所有个体(无论出生时指定性别为男性或女性)均存在的特定基因表达,促使相应第二性征发育。

接受雌激素治疗的跨性别女性可生长与顺性别女性解剖结构相同的乳腺组织。新生阴道有可能分化为与正常阴道组织高度相似的细胞分层结构(Grosse等,2017)。

跨性别女性及先天性或获得性天然阴道缺失个体的新阴道细胞学研究

A. Grosse, C. Grosse, D. Lenggenhager, B. Bode, U. Camenisch, P. Bode目的

本研究主要目的是描述性别焦虑(GD)患者及先天性或获得性天然阴道缺失的个体中肠道及(阴茎)皮瓣成形新阴道的细胞学表现。次要目的是分析细胞学结果与临床特征(如雌激素替代治疗,ERT)的相关性。方法

对机构病理学档案进行为期15年的回顾性分析,筛选新阴道穹窿细胞学样本。对纳入患者(n=20)的医疗及手术记录进行回顾性分析。结果

70%(14/20)患者样本中可见保存完好的有核鳞状细胞。10%(2/20)样本显示与正常宫颈细胞学相似的表层、中层及副基底层细胞,并存在德德莱因菌群。3例样本(15%,3/20)检出意义未明的非典型鳞状细胞(ASC-US),均未检测到高危型人乳头瘤病毒(HR-HPV),其中1例低危型(LR)HPV阳性。1例患者(5%,1/20)诊断为HR-HPV阳性高级别鳞状上皮内病变(HSIL),另1例患者(5%,1/20)同时检出HR-HPV及LR-HPV阳性低级别鳞状上皮内病变(LSIL)。有核鳞状细胞存在与ERT的相关性具有统计学意义(P=0.032)。结论

新阴道细胞学表现仅少数病例与正常宫颈细胞学相似(含表层、中层及副基底层细胞与德德莱因杆菌)。由于新阴道可能发生癌前病变及浸润癌,建议将新阴道患者纳入癌症筛查计划。摘要

性别焦虑(GD)患者及先天性或获得性天然阴道缺失个体的肠道及(阴茎)皮瓣成形新阴道细胞学表现中,10%与正常阴道细胞学特征一致。乙状结肠来源新阴道呈现特殊细胞形态学特征,以退变柱状细胞为主。25%患者存在鳞状细胞异常,凸显新阴道患者参与癌症筛查的必要性。

近期一项研究更报道了“全新且既往未被认知”的发现:接受睾酮治疗的跨性别男性及跨男性群体阴道管壁内存在前列腺组织生长现象。

Anderson等(2020)对八名接受睾酮治疗并行阴道切除术(阴道管移除术)作为性别确认手术组成部分的跨性别男性组织样本进行了检测,同时纳入四名具有阴道结构且内源性雄激素过量生成的间性个体作为对照。在八名跨性别男性中(平均接受睾酮治疗43个月),其中7例个体的阴道组织表面均发现分布广泛的微小“前列腺腺体”,部分被判定为“发育良好”:

表层鳞状上皮雄激素相关性腺体病变

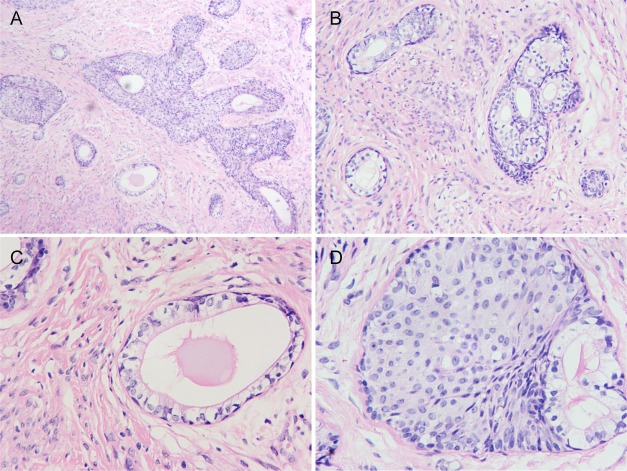

Anderson, William J. MBChB*,†;Kolin, David L. MD, PhD†;Neville, Grace MB BCh†;Diamond, David A. MD‡;Crum, Christopher P. MD†;Hirsch, Michelle S. MD, PhD†;Vargas, Sara O. MD*,†女性下生殖道前列腺样分化现象较为罕见,其成因及临床关联尚未明确。既往文献报道的阴道异位前列腺样分化均局限于固有层。近期我们接诊一例因性别焦虑接受睾酮治疗的患者,其阴道切除标本显示表层上皮内存在前列腺腺体增生。为阐明该病变与雄激素暴露的潜在关联,我们检索了26年间接受外源性或内源性雄激素过量治疗患者的类似病变切除标本。

共纳入13例病例,累及阴道(12例)及宫颈外口(1例)。最常见临床背景为长期睾酮治疗的性别焦虑患者(8例受检者中7例存在该病变)。其余4例为先天性性发育障碍伴内源性雄激素过量(先天性肾上腺皮质增生症、46,XY性发育障碍、卵睾性性发育障碍各1例),另2例无明确雄激素过量史。免疫组化显示腺体呈NKX3.1(100%)、雄激素受体(100%)、CK7(92%)及前列腺特异性抗原(69%)阳性。中位随访时间11个月未见肿块或肿瘤性病变。

本研究提出以“雄激素相关性前列腺化生”命名这一具有独特临床、组织学及免疫表型特征的前列腺组织。该现象系阴道内首次报道的全新发现,在接受性别确认手术(日益普及的术式)患者中发生率显著。准确识别该病变对鉴别其他潜在肿瘤性腺体病变至关重要,同时有助于积累更多随访数据以深入阐明其自然病程。

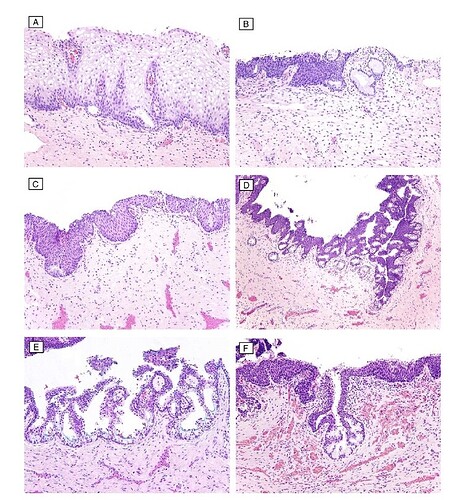

图:性别确认手术患者前列腺化生的组织学形态谱:

病例中,管状前列腺腺体可见于阴道(A)及宫颈外口(B)的鳞状上皮内,但未延伸至鳞柱交界部以外。部分病例中腺体分布高度局限(C;病例2),而其他病例中腺体分布较密集(D;病例4),并可见旺盛增殖区(E;病例1)。偶见发育成熟的腺体伴有下方固有层内陷(F;病例4)。

研究发现,这些前列腺细胞在所有样本中均表达雄激素受体。69%的病例组织中前列腺特异性抗原(PSA)呈阳性。作者总结称“该病变特征最符合雄激素介导的鳞状上皮向前列腺分化的转变模式”,且在间性患者体内同样观察到此类前列腺腺体。研究者指出,此现象反映了“阴道与前列腺共同起源于胚胎期的尿生殖窦”,并“证实宫颈阴道上皮在成年期仍具有可塑性”。

此类被命名为“雄激素相关性前列腺化生”的组织尚未显现出健康风险。其组织学形态表现为“温和特征”,最长156个月的随访期内未发现癌变或肿块形成,故研究者将其界定为良性。该现象有力印证了人体性征绝非僵化的二元对立体系——其本质恰如阴道管腔内发育的无数微小前列腺腺体,呈现动态而复杂的生物学特性。