一些想说的

这篇文章是人工调整后Google对 Why detransitioners are crucial to the science of gender care (reuters.com) 的中文翻译。

翻到这篇文章确实是无意之举。之前写 想到一些关于劝退的东西 的时候,为了找资料,就Google了一下,然后看到了这篇文章。稍微读了几段后,我大受震憾。想到社群中某些人正是完美地如这篇文章所说,不由得有些感叹。

""

本文仅供个人学习使用

专家表示,了解一些跨性别者放弃治疗的原因是改善治疗的关键,特别是对于越来越多寻求医学变性的未成年人而言。 但对于许多研究人员来说,“退坑”(detransition)和后悔长期以来一直是不可触及的话题。

多年来,金农·麦金农博士和跨性别群体中的许多人一样,认为“后悔”这个词是禁忌。

麦金农是一名 37 岁的跨性别男子,也是约克大学社会工作助理教授,他认为提到那些经历性别转变、后来后悔自己的决定,然后“退坑”的人是一种冒犯。 他认为,这种人的数量太少了,关注他们只会加深公众对跨性别者无法就自己的治疗做出正确决定的错误印象。

“根本就没人真的后悔,” 麦金农回忆起 2017 年听一场关于“退坑”的学术演讲时的想法,“我们不应该谈论这个。”

麦金农的学术生涯主要关注性和性别少数群体的健康,他认为几乎所有“退坑”的人都是因为缺乏家庭支持或无法忍受所遇到的歧视和敌意——而不可能是因为他们后悔了。 为了一项新的研究,他开始采访人们,以更多地了解这个群体。

去年,麦金农和他的研究团队与美国、加拿大和欧洲的 40 名“退坑”的人进行了交谈,其中许多人在 20 多岁或更年轻的时候首次接受了性别肯定 (gender-affirming) 的医疗。 他们的故事颠覆了他的假设。

许多人表示,在治疗开始后,他们的性别认同仍然不稳定,其中三分之一的人对自己跨性别的决定表示后悔。 一些人说,他们出于尴尬或羞耻而不想和医生聊“退坑”的事情。 其他人则表示,他们的医生没有能力提供“退坑”的医疗帮助。 最常见的是,他们说跨性别过程并没有解决他们的心理健康问题。

在继续寻找“退坑”者的过程中,麦金农花了几个小时浏览 TikTok 并筛选在线论坛。人们在这些论坛上分享经验并互相安慰。 这些尝试让他看到“退坑党”在网上受到的不公平对待——不仅仅是常见的反跨攻击,还有跨性别社区的成员要他们“闭嘴”,甚至发出死亡威胁。

麦金农告诉路透社:“我想不出还有任何地方会像这样,如果你没有得到好的结果,你就不配谈论自己的医疗经历。”

他听到的故事让他相信,医生需要和他们给青少年的跨性别支持一样,给“退坑”的人提供一视同仁的支持,并且他们需要告知,由于性别认同可能发生变化,你可能“退坑”,尤其是对于未成年人来说。 几个月前,他决定组织一次研讨会,与其他研究人员、临床医生、患者及其家属分享他的发现和新观点。

但并不是所有人都愿意参与讨论。 加拿大一家医疗机构表示无法参与,理由是最近有人威胁提供青少年性别支持的医院。 一个 LGBTQ 倡导团体拒绝宣传该活动。 麦金农拒绝透露其中任何人的身份,他告诉路透社,他不想单独指出他们。 后来,当他在推特上分享他的发现后,一名跨性别者指责他的工作属于“恐跨”。

他预计,即使对于 100 名左右接受他邀请的来自加拿大、美国和其他国家的人来说,他的研究也很难被接受。 “我需要你们的帮助”,在 11 月份约克大学会议室为期一天的会议上,他对聚集的人群说道, “我的观点发生了重大变化。 但我认识到,对于你们中的许多人来说,你们可能会像我在 2017 年时的感觉那样——充满挑战、忧虑,甚至恐惧。”

与言论战斗

在性别肯定治疗的范畴内,以及在更广泛的跨性别群体中,没有什么词比“退坑和“后悔”更能引起不适和彻底的愤怒了。 对于为越来越多寻求性别转变的未成年人提供治疗的美国和其他国家的医生来说尤其如此。

正如麦金农曾经说过的那样,他们坚持认为,“退坑”现象太罕见,不值得太多关注,并引用了自己与患者打交道的经验和现有研究来支持他们的观点。 他们说,当有人决定“退坑”时,几乎都不是因为后悔,而是因为生活在恐跨人群仍然猖獗的社会中太过艰难。

“不会有一大群人退坑的”,跨性别女性、性别外科医生、世界跨性别健康专业协会 (WPATH) 主席马西·鲍尔斯博士表示。该协会是一个为跨性别护理制定指导方针的国际组织。 她告诉路透社,后悔的患者“非常罕见”。 “你会发现,任何类型的后悔党最多只有 1% 或 1.5%。”

医生和许多跨性别者表示,关注孤立的“退坑”和后悔案例会危及来之不易的成果,这些成果包括对变性身份的更广泛承认,以及帮助了成千上万未成年人的性别肯定治疗的迅速增加。 他们认为,随着青少年性别关怀在美国和其他国家已变得高度政治化,反跨人士能够将罕见的后悔案例变成自己的武器,来有理由限制或完全阻止跨性别的性别肯定治疗,尽管主要的医疗团体认为它是安全且可靠,还可能挽救生命。

媒体过多报道了人们对性别转变感到后悔的故事,而这些故事并没有反映我们在诊所看到的情况,杰森·拉弗蒂博士说。他是罗德岛州普罗维登斯的孩之宝儿童医院的儿科医生兼儿童精神病学家。 他还帮助撰写了美国儿科学会支持性别肯定护理的政策声明。 拉弗蒂说,“对于很多跨性别者和性别多样人士来说,‘退坑’是一个无效的词”。

然而,有些人就是会”退坑“,而且其中有些人就是因为后悔才这样做。 后悔率可能像鲍尔斯等临床医生所说的那么低,也可能更高。 但正如路透社发现的那样,越来越多的未成年人接受性别肯定医疗,但长期治疗后有无效果的确凿证据非常薄弱。

“麦金农的工作是迄今为止对患者退坑的原因和面临的障碍进行的最广泛的研究”,劳拉-爱德华兹-利珀 博士说。她是俄勒冈州一名治疗跨性别青少年的临床心理学家,也是 WPATH 新的青少年和儿童护理标准的作者之一。她说,“麦金农遇到的谩骂说明了为什么很少有临床医生和研究人员愿意谈论这个话题。”

“人们害怕进行这项研究”,她说。

在这篇文章中,路透社采访了 17 名在未成年时开始医疗过渡,并现在部分或完全后悔了的人。 许多人表示,他们在接受跨性别转变后才意识到自己是同性恋,或者他们一直知道自己其实是女同性恋或男同性恋,但在青少年时期觉得接受跨性别转变来变成异性恋更安全可取。 有的人则表示,性虐待或性侵犯造成的创伤让他们想要放弃自己的指派性别。 许多人还表示,他们患有自闭症或双相情感障碍等心理健康问题,这使得他们在青少年时期寻找性别认同变得更加迷雾重重。

与麦金农在他的工作中发现的结果相呼应,几乎所有这些年轻人都告诉路透社,他们希望他们的医生或治疗师在允许他们进行医学过渡之前更充分地讨论这些复杂的因素。

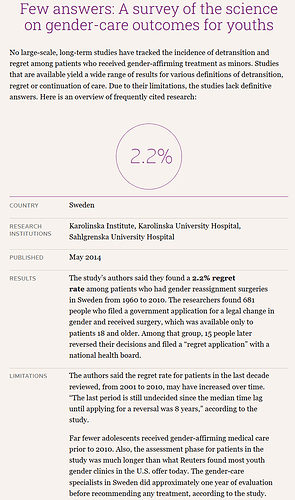

还没有大规模的研究追踪青少年时期接受性别关怀的人,以确定有多少人在年老后仍然对自己的性别转变感到满意,而有多少人最终后悔转变。 已完成的研究 得出了多样的研究结果,即使是其中最严格的研究也存在严重的限制。 有些关注的是成年后开始接受性别肯定治疗的人,而不是青少年。 有些人只跟踪患者很短一段时间。还有一些则失去了大量患者的踪迹。

麦金农说:“确实需要进行五年或更长时间的研究来跟踪患者的想法。” “许多跨性别者都表示在性别转变的最初几年感觉良好。 在那之后,他们可能会后悔。”

十月,荷兰研究人员报告了他们声称的迄今为止最大的跨性别青少年持续护理研究的结果。 在对处方药记录的审查中,他们发现,在服用青春期阻滞剂后服用激素的 720 名青少年中,有 704 名(即 98%)平均在四年后继续接受治疗。 研究人员无法从记录中得知这 16 人为何停止治疗。

性别关怀专业人士和跨性别权利倡导者对 98% 的数字表示赞同,认为这证明后悔是罕见的。 然而,作者警告说,该结果可能无法在其他地方复制,因为所研究的青少年在被建议接受治疗之前已经接受了平均持续一年的全面评估。 这种较慢、有条不紊的方法在美国许多性别诊所并不常见——这些诊所对患者的评估通常要快得多,因为任何延缓治疗,或者“鉴跨 (gatekeeping) ”的行为,通常被认为会使青少年面临因性别焦虑而自伤的风险。

荷兰研究的主要作者玛丽安 · 范德卢斯博士是阿姆斯特丹大学医学中心性别不安专业中心的医生,也是青少年性别关怀的先驱。 “重要的是要有医学上的证据,而不只是专家意见,或者甚至只是一些人的观点,”范德洛斯说。

关于”退坑“和后悔的频率的可靠证据很重要,因为正如麦金农、范德洛斯和其他研究人员所说,它可以用来帮助确保青少年患者获得尽可能最好的护理。

“如果我们不充分了解自己在做什么,不从失败者身上吸取教训,我们就无法在这个涉及永久性改变年轻人身体的领域继续前进”。

现代医学的基本原则是检查结果,识别潜在的错误,并在必要时调整治疗方案以改善患者的治疗结果。 例如,只有在分析了数千名患者的结果的大型国际研究之后,研究人员才确定,对于治疗大多数心脏病病例,植入冠状动脉支架并不比药物更好。

关于性别转变的最终成果的更强有力的数据,包括更有可能后悔的情况,也将有助于跨性别青少年及其父母在权衡具有潜在不可逆转影响的治疗的益处和风险时做出更明智的决定。

临床心理学家、WPATH 成员爱德华兹·利珀表示:“如果我们不充分了解自己在做什么,不从失败者身上吸取教训,我们就无法在这个涉及永久性改变年轻人身体的领域继续前进”。 她在接受采访时表示:”我们需要承担起医疗和心理健康界的责任,来观察性别转变所带来的所有成果。”

据路透社 10 月份的报道,在被诊断出性别焦虑的儿童人数激增的情况下,美国成千上万的家庭一直在权衡这些艰难的选择。他们不得不做出这样的选择,因为在对未成年人进行性别确认治疗的长期安全性和有效性方面,科学证据少之又少。

对于如何应对治疗未成年人的性别诊所不断增加的等候名单的担忧,专家们意见不一。 一些人敦促谨慎行事,确保只有经过全面评估后认为非常适合治疗的青少年才能接受治疗。 其他人则认为,任何延误治疗都会延长孩子的痛苦,并使他们面临自伤的风险。

被定义的“退坑”

“退坑”可能意味着很多事情。 对于那些进行了社会性别转变的人来说,可能需要在姓名、人称代词、着装和其他身份表达形式上进行又一次改变。 对于那些也接受过药物治疗的人来说,“退坑”通常包括停止他们原本会接受多年的激素治疗。

根据对“退坑党”、医生和研究人员的采访,并非停止了激素治疗的人都是后悔了。 有些人在身体发生了令他们感到舒服的变化后就结束了激素治疗。 有些人对激素的副作用不满意,例如男性型脱发、痤疮或体重增加。 有些人则无法应对长期存在的对跨性别者的社会耻辱和歧视。

医生和“退坑”的人还描述了这一过程给身体和情感带来的挑战性后果。 例如,切除卵巢或睾丸的患者不再能自产指派性别对应的激素,除非他们在余生服用这些激素,否则将面临骨密度下降等其他影响的风险。 有些人可能会经历数年痛苦且昂贵的手术,以消除因性别转换所用的激素引起的身体变化。 那些接受过乳房切除术的人随后可能会接受乳房重建手术。 作为父母,他们可能会后悔失去哺乳能力。 “退坑”者还可能需要咨询来应对这一过程和任何挥之不去的遗憾。

这种影响也可能是社会性的。 去年发表在同性恋相关期刊上的一项研究中,德国的一名研究人员调查了 237 名经历过社会或医学性别转变、后来又“退坑”的人,其中一半是在未成年时就开始性别转变的。 许多受访者报告他们接下来失去了 LGBTQ 群体和朋友的支持、与医疗专业人员产生不愉快的经历、难以找到熟悉“退坑”的治疗师,以及退坑后的被孤立。

“许多受访者描述了由于决定“退坑”而遭到 LGBT+ 空间彻底拒绝的经历,”该研究的作者、一名“退坑党”、当时就读于莱茵瓦尔应用科学大学的埃利·范登布斯切写道。 “我们有理由怀疑,"退坑"者所经历的失去社会的支持,必定会对他们的心理健康产生严重影响。”

在 9 月份发布的新护理标准中,WPATH 引用了范登布斯切的论文和其他一些关于年轻患者的“退坑”和继续护理的论文。 “一些青少年可能后悔他们的行动。”,WPATH 指南称,“因此,在帮助跨性别青少年时,提供全面的可能结果非常重要。”

然而,WPATH 主席鲍尔斯等几位性别关怀专家表示,患者最终要对自己做出的治疗选择负责,即使是未成年人。 “他们不应该责怪临床医生或帮助指导他们的人”,她说,“他们需要为自己迈出的最后一步而负责。”

WPATH 的指南承认,缺乏对未接受全面评估的青少年的长期结果的研究,并表示“新的证据基础表明,经过仔细评估后接受治疗的跨性别青少年的生活普遍改善”。 “此外,指南称,在研究监测期间报告的后悔率很低。”

很难找到“退坑”的具体治疗方案。 WPATH 的指南没有向临床医生提供有关治疗“退坑”患者的详细建议。 内分泌学会 2017 年发布的性别确认护理指南也没有解决这个问题。 内分泌学会发言人表示,“停止激素治疗的问题超出了现行指南的涵盖范围”。

一些医生认为他们和患者会从更多指导中受益。 “我们有指导方针来指导我们提供与性别转变相关的护理、启动长期的激素治疗。 同样重要的是制定以尽可能安全的方式停用激素的指南”,参加麦金农研讨会的医生玛丽·琳·辛诺特博士说。 她经营着纽芬兰唯一一家专注于性别多元化人群的家庭医疗诊所之一,她的 1,500 名患者中大约有一半是这些人。

“我曾非常确信我的性别认同”

由于家庭离异,马克斯·拉扎拉在明尼苏达州明尼阿波利斯度过了一个混乱的童年,“我经常搬家,家里也有一些情感虐待的事情”,她说。 她的母亲有全职工作,所以拉扎拉承担了大部分做饭、打扫卫生和照顾弟弟的工作。 根据拉扎拉和她的病历(其中引用了躁郁症病史),她开始割伤和烧伤自己作为应对手段,并在进入高中之前曾三次试图自杀。

“对我来说,女人的生活是黯淡的”,拉扎拉告诉路透社, “我担心有一天我必须和一个男人结婚并生孩子。 我想逃离那个地方。”

2011 年初,14 岁的拉扎拉开始质疑自己的性别认同。 在发现 Tumblr 上的论坛上有年轻人描述他们的转变后,她感觉有些东西突然就对了。“我想,‘哇,这可以解释为什么我一生都感觉不对劲。’”

那年夏天,拉扎拉改了名字,并开始尝试表现得更加男性化。 剪掉头发、穿中性衣服或男装令她感觉很好。 她服用药物并接受治疗双相情感障碍。 但这并不足以减轻她的痛苦。 2012年4月,拉扎拉在第四次自杀未遂后被送进明尼苏达大学医院。

“我的感觉如此强烈。 我以为没有什么可以改变我的想法。”

三周后,她在大学性健康中心寻求治疗,那里是她曾经被诊断出患有性别认同障碍的地方。 根据她的医疗记录,拉扎拉告诉诊所,“我曾非常确信我的性别认同”。 记录显示,她想要激素和手术,包括乳房切除术、子宫切除术和抽脂术来瘦腿和臀部。 记录指出,她对自己的身体感到难过,在淋浴时无法低头,并感到“在月经周期时感到绝对的恐惧”。

“我的感觉如此强烈。 我以为没有什么可以改变我的想法。” 拉扎拉告诉路透社。

拉扎拉的母亲丽莎·林德告诉路透社,该大学的临床医生警告家庭,他们的孩子有自杀倾向,“因为他们生在错误的身体里”。 “我想,‘我会不惜一切代价,这样她就不会自杀。’”

2012 年秋天,16 岁的拉扎拉开始服用睾酮。她当时还在束胸。她说,当时绑得太紧,以至于她的肋骨都变形了。 在一名男子在街上对她进行猥亵后,她决定动用祖母留给她的大学基金来进行乳房切除手术,这是一笔近 10,000 美元的费用。

最初,拉扎拉对自己的转变感到满意。 她喜欢服用睾酮带来的变化——臀部脂肪的重新分布、声音更低、面部毛发增多——而且她也避免了女性朋友所忍受的性别歧视。 “我觉得我正在成长为我想成为的人,”拉扎拉说。

但她的心理健康状况继续恶化。 她在 17 岁和 20 岁时又两次试图自杀,两次都住进了医院。 一位朋友对她进行性虐待后,她的抑郁症进一步恶化。 她开始依赖处方抗焦虑药物,并出现了严重的饮食失调。

2020 年夏天,拉扎拉开始摇摆不定。 她意识到自己不再相信自己的性别认同,但“我看不到前进的方向。”

那年十月,拉扎拉在西雅图地区的一栋办公楼里担任看门人,当时她在浴室的镜子里看到了自己的倒影。 她说,这是她第一次将自己视为一名女性。 “我以前不允许自己有这个想法,”她说。 她说,这令人震惊,但也澄清了这一点,“我感到一种平静的感觉。”

然后她开始思考自己的性取向。 中学时,她暗恋过女孩。 性别转变后,她认定自己是一个跨性别双性恋者。 现在,她意识到,她是一名女同性恋。

拉扎拉停止服用睾酮。 后来她向西雅图地区的医生寻求建议,但他似乎不确定如何是好。 她找到了一位新医生,最近寻求面部激光脱毛。

拉扎拉告诉路透社,她现在意识到性别治疗不适合她,并且对她的身心健康造成了损害。 “我真希望我的医生对我说,‘感觉与身体脱节没关系。 喜欢女孩子是可以的。 与性别规范是可以的。”

自从马克斯·拉扎拉“退坑”后,网络跨性别社区中许多十年前环绕她的人都与她保持了距离,她在社交媒体上收到了仇恨信息。

她原来在明尼苏达大学的性别关怀提供者拒绝发表评论。 该大学医学院在一份声明中表示,“性别肯定护理涉及患者与其多学科提供者团队之间经过深思熟虑的护理计划。”

拉扎拉最近在 2013 年为她进行乳房切除术的外科医生的网站上发现了她手术的前后照片。她允许他发布这些照片,因为他对手术结果感到自豪。 看到她原来的身体,她惊呆了。 “我看到了后来被我切掉的乳房。 那是我16岁的身体,”她说。 “在那个年纪,我没有能力以自己的方式融入自己的身体。”

拉扎拉说,自从透露自己“退坑”后,网络跨性别社区中许多十年前环绕她的人都与她保持了距离,她在社交媒体上收到了仇恨信息。 现在,当她看到有人在网上公开表示“退坑”时,她会向他们发送一条私信表示支持。 “我知道这会是多么孤独和像个异类,”她说。

“闭嘴,退坑党”

跨性别者经常在网上遭受骚扰、虐待和威胁。 然而正如拉扎拉的经验所表明的那样,“退坑”者也是如此。 在 TikTok 最近的帖子中,一些用户轮流告诉“退坑”者“闭嘴”,并嘲笑、攻击和指责他们对跨性别群体造成了永久的伤害。

来自密西西比州的跨性别女性、电影导演和喜剧演员戴安娜·萨拉梅于 10 月 1 日向“所有所谓的退坑跨性别者”发布了一段 TikTok 视频。 她在视频中说,“退坑”者“只是在为那些认为跨性别者不应该存在的人火上浇油”。 “你们这些操之过急的人,做出了错误的决定,你们实际上应该为此感到尴尬,但你们却想责怪别人。” 最后,她说:“我认为你们都需要坐下来然后他妈的闭嘴!”

萨拉梅告诉路透社,她发布这段视频是因为“退坑”者传播了“性别转变后没有人会幸福”的错误观念,而青年性别关怀的右翼反对者正在利用他们的故事“推动他们的议程”。

今年早些时候,K.C. 米勒是一名 22 岁的宾夕法尼亚州指派性别女性,她开始纠结自己对自己身体转型的感受。

16 岁时,米勒最初在费城儿童医院的青少年性别诊所寻求性别焦虑症的治疗。 2017 年 9 月,米勒会见了医院性别诊所的顾问兼联合创始人琳达·霍金斯医生,这是两次 90 分钟的就诊中的第一次。 根据路透社查阅的米勒的病历中霍金斯的记录,在那次会议中,米勒告诉霍金斯,她小时候想成为一名童子军,并且“总是感觉自己像个假小子”。 米勒还告诉路透社,作为一个年轻女孩,她被其他女孩所吸引,但她觉得自己无法追求这些关系,因为她家庭的教会不接受同性恋。

米勒的案子还有更多的并发症。 霍金斯指出,米勒从 4 岁开始就有被家庭成员性虐待的广泛历史,因此米勒已经被诊断出患有焦虑症和PTSD。 2016年底,米勒因有自杀念头被送进精神病院10天。

霍金斯写道,在医院期间,米勒告诉她的母亲,她希望自己不是女孩,“因为那样就不会被虐待了”。 在记录的其他地方,霍金斯指出,“妈妈表示担心,渴望成为男性而不是女性可能是一种创伤反应。”

七周后,米勒、她的母亲和霍金斯再次见面。 米勒一直有自杀念头。 霍金斯指出,她正在服用治疗抑郁和焦虑的药物,并正在接受治疗师的治疗。 在第二次拜访结束时,霍金斯得出结论,“尽管”米勒因虐待而受到创伤,这位 16 岁的女孩“一直坚持、坚持且始终如一”地认为自己是男性。

霍金斯将米勒转介到当地的性别诊所接受睾酮治疗。 大约六个月后,米勒接受了乳房切除术。

但医疗并没有给她带来所寻求的缓解。 由于荷尔蒙的作用,她的身体开始发生变化,但米勒并没有感觉好些。 相反,她经历了一阵阵抑郁。 她作为ftm来说非常pass,但“感觉有些不对劲。 感觉就像我在表演一样。”

然后米勒开始阅读年轻的“退坑”党在网上发布的故事。 他们的部分经历引起了她的共鸣。 “如果我可以回去再来一次,我绝对不会这样做,”米勒告诉路透社。 “我会接受治疗,并以女同性恋的身份生活。”

米勒表示,霍金斯应该对米勒的所有心理健康问题进行更彻底的评估,不应该这么快建议治疗。

她的母亲为保护隐私而要求匿名,她告诉路透社,医疗服务提供者向她保证,米勒的痛苦与她的性别认同有关,而肯定性别的护理将降低自杀的风险。

费城儿童医院发言人以患者隐私为由拒绝置评。

十月初,米勒坐在车里,在推特上发布的一段视频中发泄了多年来的沮丧。 她告诉观众,她觉得自己看起来太男性化,不适合“退坑”了。 她描述了睾丸激素如何使她的头发稀疏。 “我个人认为我无法从所发生的事情中恢复过来,”她在视频中说。

该视频迅速走红,几天之内就有近 400 万次观看,并引发了大量评论。 米勒发帖两天后,跨性别女性、LGBTQ 权利倡导者、哈佛法学院网络法律诊所的临床讲师亚历杭德拉·卡拉巴洛在 Twitter 上写道:“你抱怨性别转变的行为并不会让你看起来像希腊神,但你实际上还没有去退坑,这就是因为你不喜欢你的出生性别,而且你追随一群反跨者,他们想要所有跨性别者死光光。”

卡拉巴洛告诉路透社,她对米勒的视频做出了反应,因为这些类型的“退坑”故事是“许多反跨性别者利用异常例子来破坏获得性别肯定护理的机会。他们并不代表所有退坑的人。”

在其他帖子和私信中,米勒曾经崇拜的一些跨性别者取笑她的外表并批评她的决定。 一名男子发出死亡威胁。

几周后,米勒说她停止服用睾酮,开始有自杀倾向并寻求精神治疗。 她在朋友中使用女性代词,但在公共场合仍然以男性身份出现。

WPATH 在其护理标准中表示,许多“退坑”者在脱变过程中表示很难寻求帮助,并报告说,他们的退坑历程中被人孤立,在此期间他们没有得到足够或适当的支持。

今年 5 月,跨性别者、作家兼 WPATH 前主席贾米森·格林博士表示,当大约 30 名医疗专业人员参加他和其他性别关怀专家帮助主持的 WPATH 在线研讨会时,他感到受到鼓舞。 该会议旨在帮助提供者更好地为“退坑”者和其他性别认同流动的的患者提供服务。

“我希望跨性别群体不要对改变主意的人做出评判,”格林说。 “跨性别者,尤其是当他们刚进入社区时,可能对那些认同不够跨的人非常残酷。 我真的认为这对每个人都有害。”

关键词陷阱

自从 15 年前美国第一家为未成年人提供性别护理的诊所在波士顿开业以来,没有一家领先的医疗机构发表过任何跟踪所有患者治疗结果的系统性长期研究。

2015 年,美国国立卫生研究院资助了一项研究,调查约 400 名跨性别青少年在美国四家儿童医院接受治疗的结果,其中包括波士顿儿童医院的性别诊所。 研究人员表示,他们正在观察“持续护理”。 然而,长期结果还需要数年时间。

只留下了一小部分研究来指导临床医生在这个新兴医学领域的发展。 这些研究的结果所得到“退坑”率很广,低的低于 1% ,高的高达 25%。 该研究对于未成年人接受治疗的患者后悔的发生率提供了更不确定的信息。 这些研究也存在严重的缺陷。

其中两个最大的研究发现,2% 或更少的跨性别者经历过后悔,但他们重点关注在成年后开始接受治疗的欧洲人。 专家警告说,由于成人和青少年之间成熟度和生活经历的差异,该结果作为未成年人结果指标的相关性可能有限。

研究人员承认,仅对患者进行短期跟踪的研究可能会低估脱变和后悔,因为有证据表明,有些人可能要到治疗开始后长达十年才能达到这一点。 一些研究还失去了对患者的追踪——这是一个反复出现的挑战,因为未成年人随着年龄的增长而离开儿科诊所,到其他地方寻求治疗。

即使是搜索关键词的选择也会让研究人员犯错,正如位于加利福尼亚州奥克兰的大型综合卫生系统 凯撒医疗 在 5 月份发表的一项研究中所发生的那样。

该研究对 2013 年至 2020 年间在凯撒北加州地区接受性别确认乳房切除术的 209 名未成年患者进行了调查。 其作者在患者的医疗记录中搜索了诸如“遗憾”、“不满意”、“不满意”和“不高兴”等词语作为后悔的指标。 研究表明,他们并没有寻找“退坑” (detransition) 这个词。

他们的搜索发现两名患者表示后悔,占研究组的比例不到 1%。 这两名被认定为非二元性别的患者在 16 岁时接受了胸部手术,并在一年半内表示后悔。

路透社在该研究覆盖的地区发现了另外两名患者,他们与这些特征不符,而凯撒医疗的研究人员显然错过了他们。 两人都直言不讳地谈论了自己如何“退坑”的。

其中一位是马克斯·罗宾逊,2012 年她在凯撒医疗寻求性别护理时年仅 16 岁。她的儿科内分泌科医生开了青春期阻滞剂,后来又开了睾酮。

罗宾逊的医疗记录显示,医生监测了罗宾逊的激素水平,写了很多封信来帮助罗宾逊将她的法定性别从女性改为男性,并推荐了旧金山的整形外科医生。 这位凯撒内分泌科医生在 2013 年 5 月写给外科医生的信中说:“我毫无保留地推荐 Max 作为缩胸手术的合适人选。”六周后,Max 接受了手术,当时她 17 岁。

手术后,罗宾逊感觉好多了。 但医疗记录显示,一年之内,她的心理健康问题,包括焦虑和抑郁,不断升级。

2015 年 11 月,即开始使用睾酮激素三年后、手术两年后,罗宾逊告诉凯撒医生,她现在发现自己对服用激素不再感兴趣。 “我不再使用睾酮,所以我不需要进一步的预约或让这些处方生效,”她写信给医生。 两个月后,她要求凯撒医疗提供一封确认她变性的信函,以便她可以将她的法律记录改回女性。 凯撒医疗有这个义务。

“整个经历让我疏远了我的医生,”她告诉路透社。

罗宾逊开始公开谈论她的“退坑”决定,并于 2021 年出版了《“退坑”:超越前后》一书,她在书中详细介绍了自己的医疗性别转变和“退坑”过程。

另一位患者是克洛伊·科尔。 根据她的律师于 11 月发给凯撒医疗的起诉意向书,2018 年,凯撒医疗的医生为科尔注射青春期阻滞剂时,她才 13 岁,几周后又注射了睾丸激素,以进行性别肯定治疗。

15 岁时,科尔告诉路透社,她也想做顶部手术。 在接受采访时,她和她的父亲表示,凯撒医疗的医生欣然同意,尽管他想等到她长大一点。

“他们是如此坚定,”他说。 他回忆起医生告诉他:“‘在这个年纪,他们肯定知道自己的性别。’”父亲要求不透露姓名,因为担心公开发言可能会危及他的就业。 他说,“并没有真正讨论过‘退坑’的可能性。”

根据起诉意向书,2020 年 6 月,一名凯撒医疗的外科医生对科尔进行了乳房切除术。 那是她16岁生日前一个月。 科尔说,不到一年后,在学校讨论母乳喂养和怀孕后,她开始意识到自己对手术和医学转型感到后悔。

科尔说,当她与凯撒医疗的性别关怀专家讨论她“退坑”的决定时,“我可以看出我让她感到不安,因为我非常后悔,”科尔在接受采访时说。 最终,医生提出推荐一位外科医生进行乳房重建,科尔说,“但我决定不这么做。”

科尔已开始公开表示支持终止对未成年人的性别肯定照顾的措施,经常出现在保守派媒体上,并与支持此类禁令的政客一起出现。

在意向书中,科尔的律师表示,凯撒医疗的治疗“代表了严重疏忽和严重违反护理标准”。

凯撒医疗的发言人史蒂夫·希文斯基以患者隐私为由,拒绝就向科尔和罗宾逊提供的护理以及他们是否被纳入研究发表评论。

他在一份声明中表示,凯撒医疗的“临床医生对我们提供的护理结果以及个人在变性之前、期间和之后的健康和福祉非常感兴趣。” 他说,对于寻求性别肯定护理的青少年,“决定权始终取决于患者及其父母,在任何情况下,我们都尊重患者及其家人选择一种护理形式而不是另一种护理形式的知情决定。”

凯撒医疗的研究人员在手术后平均 2.1 年对研究中的患者进行了随访。 研究人员写道:“术后出现后悔和/或不满的时间仍然未知,而且可能很难辨别,因为后悔非常罕见。”

态度正在转变

麦金农是一名社会工作助理教授,他在新斯科舍省的一个小镇长大,被他称为“性别不合规的假小子”。 在获得社会工作学位后,他在 24 岁时开始服用睾酮,从而实现了医学上的转变。 “这是一个非常缓慢的过程,”麦金农谈到他的性别转变时说道。 他小时候并不认为自己是跨性别者。

作为多伦多的一名年轻研究员,麦金农的工作揭露了跨性别者在获得医疗保健和日常生活中所面临的障碍,并采访了临床医生和患者以了解他们的经历。 最近,他将注意力转向了“退坑”和后悔。

2021 年 8 月,麦金农发表了一篇论文,他和他的合著者在论文中写道,对于患者来说,“很少有证据表明‘退坑’是一种负面现象”,这可以证明限制性别肯定治疗的合理性。 这一结论激怒了许多他后来需要拉拢的跨性别者。

加拿大 34 岁的跨性别者米歇尔·阿莱瓦在一篇博客文章中批评麦金农的研究,认为这是性别关怀支持者为洗白性别转变后悔的痛苦并减轻临床医生对医疗事故诉讼的恐惧而做出的又一努力。 另一位“退坑”者在推特上抱怨说,“后悔”一词而不是detransition一词在论文中被引用,这损害了她认为该论文的合法性。

麦金农仍然对后悔是否是一个重要问题持怀疑态度,他于 2021 年秋天开始了他的最新研究,并开始与更多的人谈论他们的“退坑”决定。 7 月,他发表了一篇论文,该论文基于对他和同事发现的 200 多名“退坑”者中的 28 人的正式采访。

三分之一的人对他们的性别转变表示强烈或部分后悔。 一些人表示,他们的性别转变应该进行得更慢,并进行更多的治疗。 其他人对这对他们身体的持久影响表示遗憾。 一些人表示,他们的心理健康需求在性别转变之前没有得到充分解决。 麦金农告诉路透社:“他们觉得自己的同意并不知情,因为他们最初并不了解发生了什么,而这可能会解释他们的感受和痛苦。”

患者的故事让麦金农认识到,性别关怀界需要解决后悔问题,调整治疗以减少其发生率,并为变性者提供更好的支持。 “我从‘退坑’者那里了解到的是性别肯定护理系统中的漏洞,特别是对年轻人来说,”他说。

9 月,麦金农在蒙特利尔举行的 WPATH 年会上向一小群专注的人群展示了他的发现。 几周后,他在推特上更广泛地分享了他的研究成果。 “我们需要倾听‘退坑’者的经历并从中学习,而不是让他们沉默,”他写道。

有些人对他的工作表示赞赏。 其他人对此提出批评。 自称“安静的跨性别者”的罗宾在 Twitter 上回复道:“伪装成学术观点的跨性别恐惧症是其中最有毒的。” 她没有回应路透社的置评请求。

在 11 月份的研讨会上,麦金农并没有遇到他所预期的临床医生的强烈反对。 事实上,他接受了一位女士的邀请,在她的医疗实践中谈论‘退坑’。

曾批评麦金农早期研究的阿莱瓦也在场,他是麦金农和他的同事采访过的数十位‘退坑’者之一。 她在 12 年前进行了医学过渡,并在接受了乳房切除术、子宫切除术和多年的睾丸激素治疗后于 2020 年又‘退坑’了。 她拒绝参与他的研究,因为她不信任麦金农,但夏天后,他们开始交谈。

“他让我想起那些我已经不再往来的的跨圈朋友,”阿莱瓦说。 “他确确实实在听我说话。”